研究理念

3万キロを越える世界でも有数の長い海岸線を持つ我が国において,人口や資産の大部分は沿岸部に集中しています.沿岸部の国土を保全し,国民の安全な生活を保障するためには,沿岸部における高波,高潮,津波の巨大災害からの防災・減災が重要な課題となっています.

現在懸念されている気候変動に伴う極端な気象の長期変化は,我が国の防災・減災に大きな影響を与えることが予想されています.また,南海・東南海トラフ沿いで起こることが予想されているMw9級の巨大地震津波は,西日本の太平洋沿岸部では大きな脅威となっており,その予測・対策は大きな課題になっています.これら沿岸災害の包括的な防災・減災対策には,工学や理学,環境や防災の分野の垣根を越えた学際的な研究を進める必要に迫られています.

当分野では,海岸工学の観点から長期的な沿岸部の国土保全の将来像について提言を行っていきたいと考えています.地球温暖化の予測・影響や巨大津波評価は世界共通の問題であり,得られた研究成果が世界各国で利用されるように研究を進めています.

研究テーマのワードアート

主な研究プロジェクト

地球温暖化予測・影響評価・適応に関するプロジェクト

今後予想される地球温暖化のシナリオの下では,地球規模の気候の変化や海洋の大規模な変動が予想されています.この中で,沿岸部では,海面上昇に加えて,波浪,高潮が現在から増加することが予想され,これらが今後,いつ,どこまで増加し,どのような不確実性を持つのかという予測が必要とされています.当分野では,温暖化シナリオ下において沿岸水位の長期的増加を予測し,沿岸災害がどのように変化し,そしてこれらに対してどのように適応すべきかについての研究を行っています.

これらの研究は,IPCC(気候変動に関する政府間パネル)や日本の気候変動予測に生かされています.

参考文献

- Mori, N., T. Shimura (2023) Tropical cyclone-induced coastal sea level projection and the adaptation to a changing climate, Cambridge Prisms: Coastal Futures, Vol.1, e4

https://doi.org/10.1017/cft.2022.6 - Mori, N. and T. Takemi (2016) Impact assessment of coastal hazards due to future changes of tropical cyclones in the North Pacific Ocean, Weather and Climate Extremes (review paper), Vol.11, pp.53-69

https://doi: 10.1016/j.wace.2015.09.002

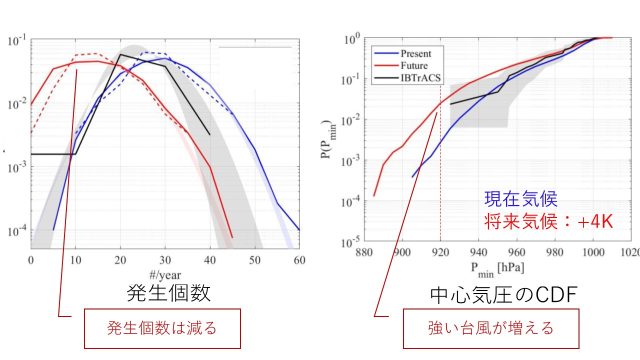

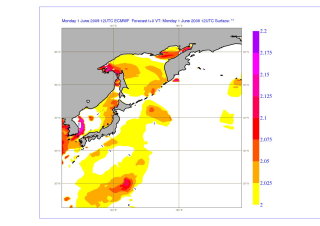

台風の長期評価と将来変化予測

地球温暖化が中緯度地域に局地的に与える影響として,台風・熱帯低気圧等の発生数の変化,中心気圧が深くなること等の極端な気象の変化が予想されています.風が海面に与える運動量は風速の2乗に比例するため,台風の極端化により,日本沿岸部では従来の知見を超える高波や高潮等の災害を引き起こす可能性があります.当分野では,温暖化シナリオ下における未来の台風の特性変化予測,およびこれに基づいた高波・高潮の将来変化予測を行い,沿岸防災についての将来予測を行っています.

参考文献

- Mori, S., T. Shimura, T. Miyashita, A. Webb, N. Mori (2022) Future changes in tropical cyclone intensity and extreme storm surge based on a maximum potential model for East Asia, Coastal Engineering Journal, Taylor & Francis, Vol.84, Issue 4, pp.630-647.

- Mizuta, R. et al. (2017) Over 5000 years of ensemble future climate simulations by 60 km global and 20 km regional atmospheric models, The Bulletin of the American Meteorological Society (BAMS), July, pp.1383-1398. doi: 10.1175/BAMS-D-16-0099.1

極端沿岸水位の将来変化予測と適応策の提案

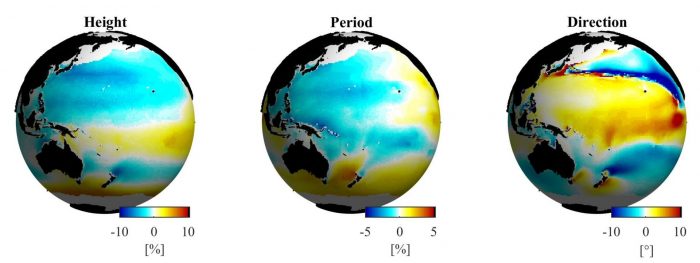

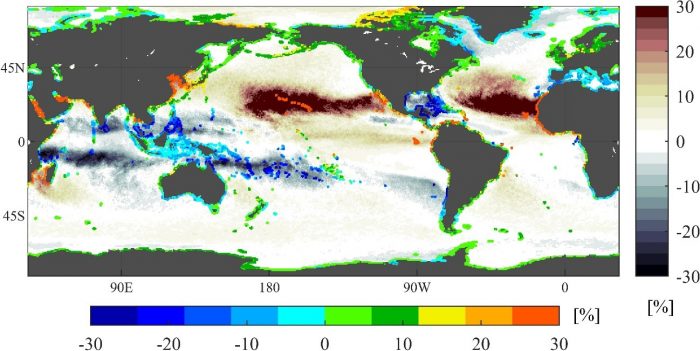

2022年のIPCC第6次評価報告書(AR6)では,温暖化に伴い海面が上昇し,波浪高さや向きが変化すると予測が行われました.海面上昇は静的な沿岸環境の長期変化ですが,沿岸域の防波堤や砂浜の保全には,動的な変化である高潮や波浪が影響をあたえることが予想されます.IPCC AR6では,極端沿岸海面水位変化ECWL(Extreme Coastal Water Level)が

ECWL=海面上昇上昇+高潮の増加+波浪の増加

として定義され,その重要性が強調されています.

当研究室では,温暖化シナリオ下における海面上昇,波浪および高潮をそれぞれ独自に予測し,ECWLの将来変化についての予測を行っています.さらに,これらの予測結果に基づき,将来の防波堤の設計条件の変化や砂浜の変形予測について研究を進めています.

参考文献

- Mori, N., T. Shimura (2020) Climate change and coastal disasters, Hydrolink (Magazine), Mori, N., T. Shimura (2023) Tropical cyclone-induced coastal sea level projection and the adaptation to a changing climate, Cambridge Prisms: Coastal Futures, Vol.1, e4

https://doi.org/10.1017/cft.2022.6 - Morim, J. et al. (2019) Robustness and uncertainties in global multivariate windwave climate projections, Nature Climate Change, 10.1038/s41558-019-0542-5

Nature-based Solutionを用いた適応策の提案

気候変動に伴う台風の強大化が予想されています。2013年にフィリピンに上陸した台風Haiyanに代表されるように、近年北西太平洋では非常に強い台風と、高潮・高波による沿岸災害が発生しており、その被害は今後深刻になると懸念されています。一方、2004年のインド洋津波では、マングローブによる減災効果が観測され、沿岸災害の軽減策として「Nature-based Solution (NbS)」「Eco-Disaster Risk Reduction (Eco-DRR)」「グリーンインフラ (Green-Infrastructure)」の価値が注目されてきました。

研究室では、台風による沿岸災害軽減のためのNbSの導入効果を対象に、台風のダウンスケールからハザード評価とマングローブによる減災効果の統合的モデルの開発を行っています。さらに、インドネシア・バリ島をケーススタディとして、NbSとこれを補うグレーインフラ導入による減災効果とライフサイクルコストを最適化する評価手法について研究しています。

参考文献

- Chang. C.W., N. Mori (2019) Engineering Functional Evaluation of Mangrove Forests for Coastal Disaster Reduction, Hydrolink (Magazine), Number 4, pp.110-113.

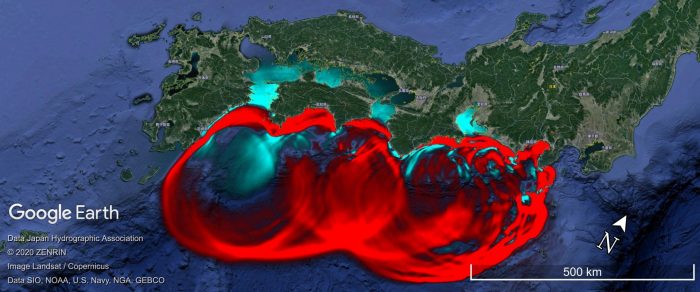

津波研究

2011年3月11日午後2時46分,三陸沖で起こったマグニチュード9.0の海溝型地震に伴う津波は,日本をはじめとして,太平洋の広い範囲に来襲しました. さらに,2024年1月1日にも能登半島直下で断層型地震津波が発生し,大きな被害を与えました.我が国の沿岸部の防災にとって,津波予測は大きな課題となっています.

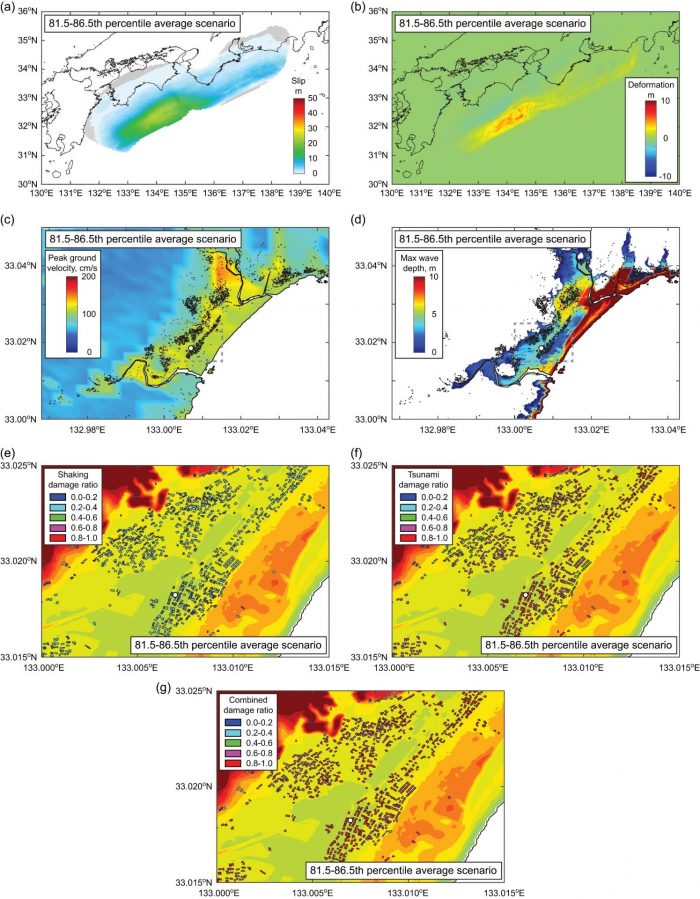

沿岸災害研究分野では,これまでの津波研究にとらわれない形で新しい視点からこの災害の評価を行うと共に南海・東南海地震に伴う津波に役立つ研究を進めつつあります.

参考文献

- Mori, N., T. Takahashi and The 2011 Tohoku Earthquake Tsunami Joint Survey Group (2012) Nationwide post event survey of the 2011 Tohoku Earthquake Tsunami, Coastal Engineering Journal, Vol.54, Issue 1, pp.1-27.

津波の長期評価

これまで,津波リスクの長期評価は決定論的に行われてきました.しかし,科学的知見の限界から,確率的な評価が重要となっています.震源から浸水までを確率的に評価可能にするため,100年に一度の津波の高さの推定など,確率津波ハザードモデルを開発を行っています(ブリストル大学・関西大学と共同).

参考文献

- Mori, N., K. Goda and D.T. Cox (2017) Recent process in Probabilistic Tsunami Hazard Analysis (PTHA) for mega thrust subduction earthquakes, In The 2011 Japan Earthquake and Tsunami: Reconstruction and Restoration, Eds.V.Santiago-Fandiño, S.Sato, N.Maki, K.Iuchi, Springer, pp.469-485.

基礎研究

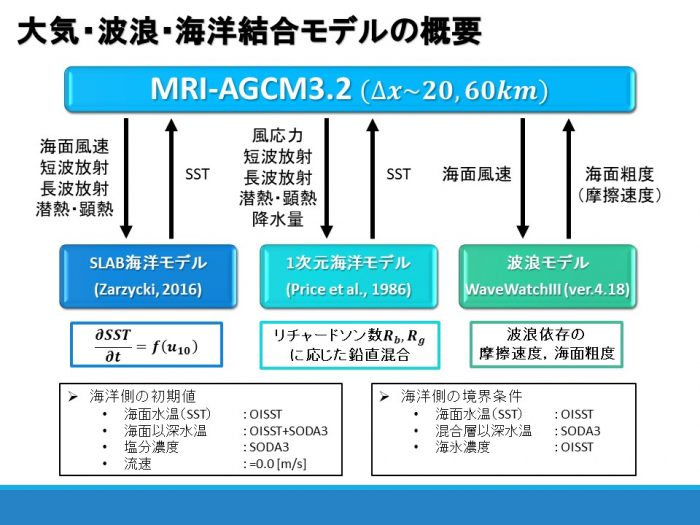

波浪・高潮予測モデルの開発

高波は,強風時に海面が風から受けるエネルギーによって発生する波動現象であり,高潮は,台風のような巨大な移動性低気圧による吸い上げと,強風に伴う吹き寄せで生じる流れによって発生する異常な海面上昇です.高潮は強風によって発生した高波が必ず伴い,高潮は異常な水位上昇を,高波は防潮堤に非常に強い力を作用させ,沿岸部に破壊的な力をもたらします.このような高潮・高波の複合災害を防御するためには,事前に起こるべき規模を的確に予測し,避難情報や減災方法を考慮することが必要です. このため,当分野では,高潮や波浪の数値予測方法の開発とこれを検証するための現地観測を実施してます.

これら高潮・波浪モデルと全球気候モデルの結合モデルの開発も進めています(気象研究所との共同研究).

高波予測モデルの開発

沿岸災害や海難事故は,予想を超えた大きな波浪による事が多くあります.一般的な波浪の予測は平均エネルギーを予測するものですが,1,2波の巨大な波による被災例が多く見られます.特に大きな波はFreak wave/Rouge waveと呼ばれ,風から海面へのエネルギー輸送,波同士の非線形相互作用,砕波によるエネルギー散逸など複雑な物理機構に支配される物理現象です.当分野では,波浪予測の高精度化と巨大波浪予測のためのモデルの開発を行っています.

参考文献

- Mori, N., M. Onorato and P.A.E.M. Janssen (2011) On the estimation of the kurtosis in directional sea states for freak wave forecasting, Journal of Physical Oceanography, American Meteorological Society, Vol. 41, No. 8, pp.1484-1497. doi:10.1175/2011JPO4542.1

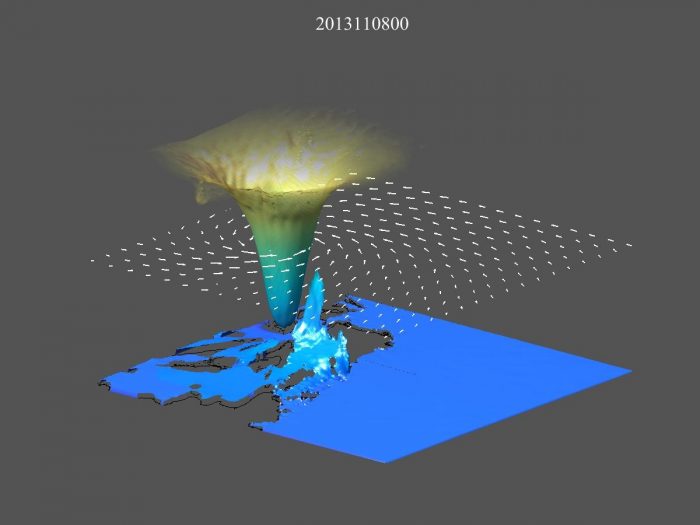

津波数値モデルの開発

これまで津波の計算は,長波近似に基づく浅水方程式を持いて行われてきました. 東北地方太平洋沖地震津波の被害を踏まえると,陸上に遡上する津波は新たなる取り扱いが必要であることがわかりました.そこで,陸上に遡上する津波の振る舞いについての数値モデル開発,水槽実験や現象の理解についての研究を進めています.

参考文献

- Mori, N., N. Yoneyama and W. Pringle (2014) Effects of the offshore barrier against the 2011 off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake Tsunami and lessons learned, In Post Tsunami Hazards Restoration and Reconstruction, Ed.Vicente Santiago-Fandino, Springer, pp.121-132.

災害調査

防災研究所では,大災害に対して様々な調査を行っています.当分野においても,内外の研究室・大学と連携しつつ,大規模な沿岸災害の調査を行ってきました.これらの調査結果は,被害の実態や要因を明らかにするだけでなく,基礎研究へフィードバックされ,ハザード評価の精度向上につながっています.

参考文献

- Yuhi, M., S. Umeda, M. Arita, J. Ninomiya, H. Gokon, T. Arikawa, T. Baba, F. Imamura, A. Kawai, K. Kumagai, S. Kure, T. Miyashita, A. Suppasri, H. Nobuoka, T. Shibayama, S. Koshimura, and N. Mori (2024) Post-event Survey of the 2024 Noto Peninsula Earthquake Tsunami in Japan, Coastal Engineering Journal, Taylor & Francis, 1–14. https://doi.org/10.1080/21664250.2024.2368955

https://doi.org/10.1080/21664250.2024.2368955 - Mori, N., T. Yasuda, T. Arikawa, T. Kataoka, S. Nakajo, K. Suzuki, Y. Yamanaka, A. Webb (2019) 2018 Typhoon Jebi post-event survey of coastal damage in the Kansai region, Japan, Coastal Engineering Journal, Taylor & Francis, pp.278-294.

- Cox, D., T. Arikawa, A. Barbosa, G. Guannel, D. Inazu, A. Kennedy, Y. Li, N. Mori, K. Perry. D. Prevatt, D. Roueche, T. Shimozono, C. Simpson, E. Shimakawa, T. Shimura, R. Slocum (2019) Hurricanes Irma and Maria post-event survey in US Virgin Islands, Coastal Engineering Journal, Taylor & Francis, Volume 61 Issue 2, pp.121-134.

- Mori, N., T. Takahashi, T. Yasuda and H. Yanagisawa (2011) Survey of 2011 Tohoku Earthquake Tsunami inundation and run-up, Geophysical Research Letters, American Geophysical Union, Vol.38(7), L049210. doi:10.1029/2011GL049210.

国際プロジェクト

The Coordinated Ocean Wave CLImate Project (COWCLiP)

The Coordinated Ocean Wave Climate Project (COWCLIP) is an international collaborative research project, being a component of the work-plan for the Expert Team on Waves, Coastal Hazards and Marine Emergency Response (ET-WCHMER) in World Meteorological Organisaiton (WMO)

IPCCに貢献するため、世界の波浪予測結果を持ち寄り相互比較するCoordinated Ocean Wave CLImate Project (COWCLIP)に主要研究機関として参加しています。

Reference

- The Coordinated Ocean Wave Climate Project (COWCLIP) in CSIRO

- The Coordinated Ocean Wave Climate Project (COWCLIP) in WMO

SurgeMIP

Storm surges and extreme sea levels: Review, establishment of model intercomparison and coordination of surge climate projection efforts (SurgeMIP). SurgeMIP is an international collaborative research project, being a component of the work-plan for the Expert Team on Waves, Coastal Hazards and Marine Emergency Response (ET-WCHMER) in World Meteorological Organization (WMO)

IPCCに貢献するため、世界の高潮予測結果を持ち寄り相互比較するSurgeMIP Projectに主要研究機関として参加しています。

Reference

研究リソース

研究資金

現在,研究室の活動は以下のプログラムによってサポートされています.共同研究先もほぼこれに従っています.

省庁

- 文部科学省

- 気候変動予測先端研究プログラム・領域課題4:ハザード統合予測モデルの開発(2022-2026)

- 課題代表:森 信人

- 担 当:全体取りまとめ

- 研究体制:防災研,北海道大学,農研機構,土木研究所他

- 気候変動予測先端研究プログラム・領域課題4:ハザード統合予測モデルの開発(2022-2026)

- JST

- 創発的研究支援事業

- 課題名 :データリッチな海洋への挑戦とそれに基づく台風高波の実態解明 (2020-2026)

- 課題代表:志村智也

- ムーンショット型研究開発事業

- 課題名 :ムーンショット目標検討に向けた台風制御と台風発電についての研究開発と社会実装に関する調査研究 (2021-2026)

- 課題代表:筆保弘徳(横浜国立大学)

- 担当サブ課題:台風制御による被害軽減の推計

- 課題代表:森 信人

- 課題名 :ムーンショット目標検討に向けた台風制御と台風発電についての研究開発と社会実装に関する調査研究 (2021-2026)

- 創発的研究支援事業

- JICA/JST

- SATREPS

- 課題名 :沿岸でのレジリエント社会構築のための新しい持続性システム(代表)(2021, 2022-2026)

- 課題代表:森 信人

- 相手国 :インドネシア・バンドン工科大学他

- 担 当

- 全体とりまとめ

- 題目1 :モニタリング拠点構築

- SATREPS

科学研究費補助金

- 研究室主体

- 基盤研究(A) (2023-2026)

- 全球および領域統合モデルを用いた極端沿岸災害の確率情報と可能最大強度の計量化(23H00196)

- 代表:森

- 全球および領域統合モデルを用いた極端沿岸災害の確率情報と可能最大強度の計量化(23H00196)

- 基盤研究(B) (2024-2027)

- 拡張する波浪観測新時代におけるデータ同化による大気-海洋-波浪結合系モデリング(24K00989)

- 代表:志村

- 挑戦的研究(開拓) (2024-2027)

- 台風細密観測を実現するマルチジオハザード対応型小型浮体式波浪計の開発

- 代表:志村

- 台風細密観測を実現するマルチジオハザード対応型小型浮体式波浪計の開発

- 拡張する波浪観測新時代におけるデータ同化による大気-海洋-波浪結合系モデリング(24K00989)

- 基盤研究(A) (2023-2026)

- 分担・連携研究

- 学術変革領域研究(A)

- 波浪にともなう大気中微粒子の動態と大気海洋間物質交換過程の精緻評価,代表:岩本 洋子(広島大学)

- 分担:志村

- 波浪にともなう大気中微粒子の動態と大気海洋間物質交換過程の精緻評価,代表:岩本 洋子(広島大学)

- 基盤研究(A) 23H00191 (2023-2027)

- 異常海象下の砕波が与える海岸災害インパクト,代表:渡部靖憲(北海道大学)

- 分担:森

- 基盤研究(B) (2022-2025)

- リアルオプション理論を用いた気候変動を踏まえた海岸保全施設の整備計画の最適化,代表:安田誠宏(関西大学)(22H01603)

- 分担:志村

- リアルオプション理論を用いた気候変動を踏まえた海岸保全施設の整備計画の最適化,代表:安田誠宏(関西大学)(22H01603)

- 学術変革領域研究(A)

上記以外の研究資金

- TBA

共同研究先

大学

- National Cheng Kung University (Taiwan)

- Oregon State University (USA)

- Swansea University (UK)

- Texas A&M University (USA)

- Universidad Nacional Autonoma de Mexico (Mexico)

- Western University (Canada)

- 北海道大学

- 東北大学

- 東京大学

- 横浜国立大学

- 名古屋工業大学

- 神戸大学

- 金沢大学

- 広島大学

- 九州大学

- 熊本大学

- 大阪公立大学

- 中央大学

- 関西大学

公的研究機関

- Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)

- Environment and Climate Change Canada (ECCC)

- 港湾空港技術研究所

- 国土技術政策総合研究所

- 国立環境研究所

- 気象研究所

民間

- NEC

- 東洋建設

- 日本気象協会

- パシフィックコンサルタンツ

- 日立造船

- 三菱重工業

(あいうえお順)